Guía práctica para visitar la Catedral

Guía práctica para visitar la Catedral

La Catedral de Santiago de Compostela, uno de los destinos más emblemáticos de España y meta final del Camino de Santiago, combina historia, arte y espiritualidad. En esta guía encontrarás toda la información práctica sobre horarios, entradas, accesibilidad, consejos y mejores momentos para visitarla, todo actualizado y preparado para que aproveches al máximo tu experiencia.

Visitar la Catedral de Santiago de Compostela es una experiencia única. Ya llegues como peregrino o viajero, este templo te cautivará con su historia, arte y espiritualidad.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para disfrutar tu visita al máximo.

Horarios y acceso

La Catedral abre todos los días, normalmente de 7:00h a 21:00h.

El acceso gratuito a la nave central, Altar Mayor y Cripta del Apóstol se realiza por la Puerta de Platerías.

Durante celebraciones como la Misa del Peregrino, el acceso puede verse restringido.

Las zonas de pago —Museo, Cubiertas y Pórtico de la Gloria— suelen abrir de 10:00h a 20:00h en temporada alta.

👉 Consejo: consulta siempre la web oficial de la Catedral para confirmar horarios actualizados.

Entradas y precios

Algunas áreas son de acceso libre y otras requieren entrada.

Precios orientativos:

- Basílica, Altar Mayor y Cripta: acceso gratuito

- Museo: 20 €

- Cubiertas (visita guiada): 15 €

- Pórtico de la Gloria: 15 € (entrada específica)

Hay descuentos para estudiantes, jubilados, grupos y peregrinos con la Credencial del Camino.

💡 Recomendación: compra tus entradas en línea con antelación, especialmente en temporada alta, para evitar colas.

Consejos para disfrutar tu visita

- Mejor momento: a primera hora (7:00h) o al final del día (después de 19:30h).

- Temporada baja: los meses de invierno (excepto Navidad) son más tranquilos.

- Misa del Peregrino: todos los días a las 12:00h. Llega con 30–45 minutos de antelación.

- Botafumeiro: solo se utiliza en fechas litúrgicas especiales. Consulta el calendario oficial.

♿ Accesibilidad: el acceso principal cuenta con rampas. Algunas zonas históricas, como las Cubiertas, pueden tener escaleras o desniveles.

Normas y recomendaciones

- Vestimenta: cubre hombros y rodillas; usa calzado cómodo.

- Fotografía: sin flash ni grabaciones durante ceremonias.

- Objetos: no se permiten mochilas grandes, comida ni bebida.

- Comportamiento: mantén un tono de voz bajo y un ambiente respetuoso.

Disfruta la experiencia

La Catedral de Santiago es mucho más que un monumento: es el corazón espiritual del Camino.

Déjate llevar por su historia, su atmósfera y la emoción de quienes llegan hasta aquí desde todo el mundo.

La Catedral de Santiago de Compostela se encuentra en el corazón del casco histórico, en la emblemática Plaza del Obradoiro. Es el punto final del Camino de Santiago y uno de los lugares más visitados de Galicia. Su ubicación central la hace fácilmente accesible tanto a pie como en transporte público o privado.

Cómo llegar desde el centro de Santiago

Si te alojas en el casco antiguo o en zonas cercanas como la Rúa do Franco, San Pedro o la Plaza de Galicia, lo más recomendable es llegar caminando. Todas las calles peatonales del centro convergen hacia la Catedral. El acceso principal es por la Plaza del Obradoiro, aunque también puedes entrar por la Plaza de Platerías o la Plaza de Quintana.

Cómo llegar desde el aeropuerto de Santiago (Lavacolla)

El Aeropuerto de Santiago – Rosalía de Castro (SCQ) está situado a unos 11 km del centro. Puedes llegar a la Catedral de varias formas:

- Autobús urbano (Línea 6A): conecta el aeropuerto con el centro cada 15–30 minutos. El trayecto dura unos 30 minutos. Baja en la Plaza de Galicia y camina 10 minutos hasta la Catedral.

- Taxi: tarda unos 15 minutos. Precio aproximado: 22–25 €.

- Coche de alquiler: puedes seguir la autopista N-634 o la SC-20, con dirección “Santiago Centro”.

Aparcamiento cercano a la Catedral

El acceso en coche al casco histórico está restringido, por lo que se recomienda dejar el vehículo en alguno de los parkings públicos cercanos y continuar a pie.

- Parking Xoán XXIII – a 8 minutos caminando.

- Parking San Clemente – junto al Hostal dos Reis Católicos, a 3 minutos de la Catedral.

- Parking Belvís – a 10 minutos, opción económica y amplia.

Ubicación en el mapa

La Catedral de Santiago de Compostela es una joya del arte románico y uno de los monumentos religiosos más importantes del mundo. Su interior combina historia, espiritualidad y arte en cada rincón. A continuación te mostramos los lugares más destacados que no puedes perderte durante tu visita.

El Pórtico de la Gloria

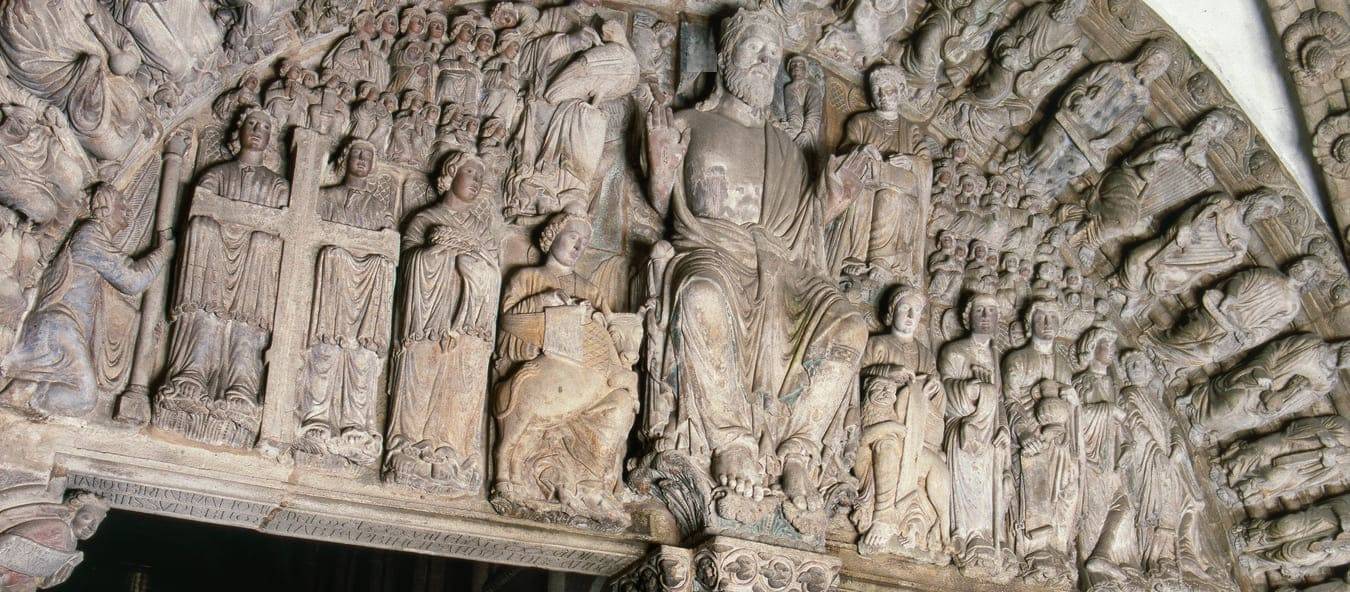

Obra maestra del escultor Maestro Mateo, es uno de los conjuntos escultóricos más impresionantes del románico europeo. Representa la entrada al cielo y está formado por más de 200 figuras talladas en piedra que narran el Apocalipsis y el Juicio Final. Para preservar la obra, actualmente se visita mediante entrada guiada al Museo de la Catedral.

La tumba del Apóstol Santiago

Bajo el altar mayor se encuentra la cripta del Apóstol Santiago, lugar de peregrinación desde el siglo IX. Allí reposan los restos atribuidos al Apóstol y a dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Es el punto culminante del Camino de Santiago y uno de los espacios más venerados de toda la cristiandad.

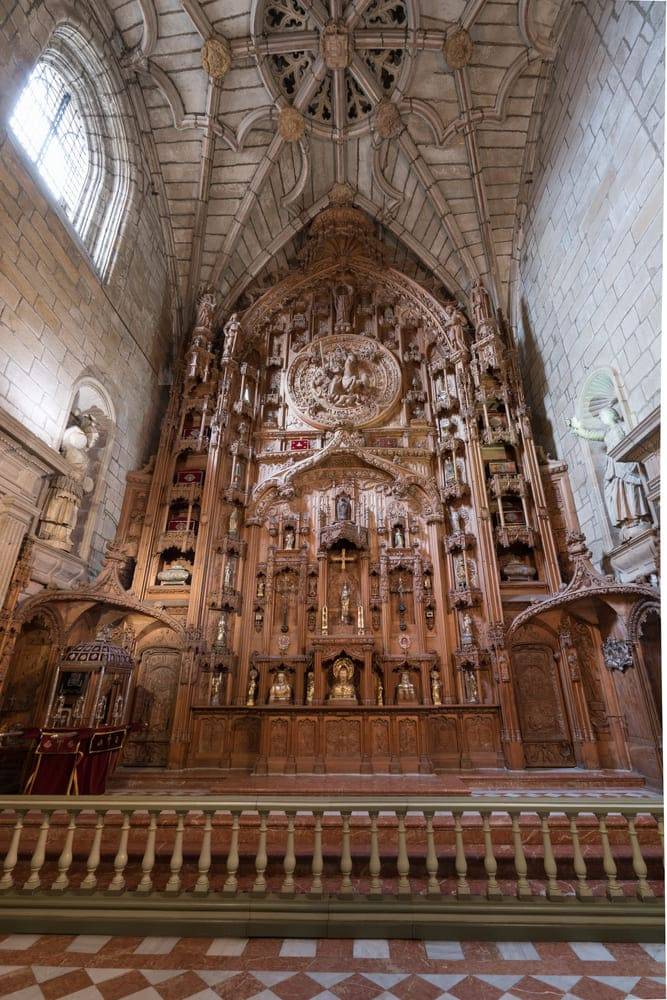

El Altar Mayor y el Baldaquino

El Altar Mayor está coronado por un espectacular baldaquino barroco dorado que simboliza la gloria celestial. Detrás del altar se encuentra la imagen del Apóstol Santiago, revestida de plata, a la que los peregrinos pueden abrazar, cumpliendo una de las tradiciones más antiguas de la Catedral.

El Botafumeiro

El Botafumeiro es el gran incensario de la Catedral, símbolo de la liturgia compostelana. Pesa unos 53 kilos y se balancea por la nave central alcanzando velocidades de hasta 68 km/h. Solo se utiliza en celebraciones solemnes y misas especiales, como la del Peregrino.

El Deambulatorio y las Capillas

Rodeando el altar se encuentra el deambulatorio, un pasillo semicircular que da acceso a diferentes capillas históricas. Destacan la Capilla del Salvador, la Capilla de San Juan y la Capilla del Pilar, con retablos de gran valor artístico y esculturas de santos relacionados con el Camino.

El Coro y la Nave Central

La nave central de la Catedral conserva su estructura románica original del siglo XI. El coro, ubicado en el crucero, alberga un magnífico órgano barroco y ofrece una de las perspectivas más impresionantes del templo.

La Cripta y el Museo de la Catedral

El Museo de la Catedral permite descubrir la evolución arquitectónica y artística del templo a lo largo de los siglos. Incluye la cripta del Maestro Mateo, restos arqueológicos, piezas litúrgicas y vistas únicas desde el claustro. La entrada puede adquirirse junto con la visita al Pórtico de la Gloria.

La Catedral de Santiago de Compostela ofrece diferentes modalidades de visitas guiadas que permiten conocer a fondo su historia, su arquitectura y los secretos que guarda este templo milenario. Tanto si eres peregrino como viajero cultural, una visita guiada es la mejor manera de descubrir los tesoros que alberga la Catedral y su entorno.

Tipos de visitas guiadas

Existen varias opciones de tours que se adaptan a todos los públicos y niveles de interés:

- Visita guiada completa a la Catedral y Museo: incluye acceso al Pórtico de la Gloria, al Museo de la Catedral y al recorrido por el interior del templo. Ideal para quienes desean una experiencia cultural y artística completa.

- Visita a las cubiertas (azoteas): permite subir a la parte superior de la Catedral y disfrutar de una vista panorámica de Santiago de Compostela. Es una de las experiencias más recomendadas.

- Tour histórico por el casco antiguo: combina la visita al exterior de la Catedral con un recorrido por la Plaza del Obradoiro, la Plaza de Platerías y las calles más emblemáticas del Camino de Santiago.

Duración y horarios

Las visitas guiadas suelen tener una duración media de 60 a 90 minutos. Los horarios varían según la temporada, pero generalmente se ofrecen pases cada hora entre las 10:00 y las 18:00. En temporada alta (verano o Año Santo), es recomendable reservar con antelación.

Idiomas disponibles

Las visitas se ofrecen habitualmente en español, gallego, inglés y francés. Algunos tours privados pueden realizarse también en italiano, alemán o portugués previa solicitud.

Entradas y reservas

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Museo de la Catedral o directamente en la web oficial de la Catedral de Santiago . También existen agencias locales que ofrecen tours combinados con guías oficiales acreditados.

El acceso al interior de la Catedral para rezar o asistir a misa es gratuito, pero el Pórtico de la Gloria y el Museo requieren entrada específica.

Consejos útiles para la visita

- Reserva con antelación, especialmente en temporada alta.

- Llega con al menos 15 minutos de margen antes del horario reservado.

- Usa calzado cómodo: hay escaleras y zonas empedradas.

- Ten en cuenta que el acceso a las cubiertas puede no estar permitido en días de lluvia o viento fuerte.

Tour por la Catedral de Santiago

Recorrer la Catedral de Santiago es vivir mil años de historia, arte y espiritualidad en un viaje único entre estilos, simbolismo y tradición viva que inspira a millones.

Historia de la Catedral de Santiago

Historia de la Catedral de Santiago

Más que un edificio, una crónica viva. Cada uno de sus muros, naves y fachadas es un capítulo de la historia de Europa. Te invitamos a recorrer su evolución completa, desde los humildes orígenes románicos hasta su esplendor barroco, para comprender la magnitud de un símbolo eterno.

La Catedral de Santiago de Compostela no es solo uno de los templos más emblemáticos del cristianismo, sino también un símbolo cultural, espiritual y arquitectónico que ha trascendido fronteras y siglos. Considerada el destino final del legendario Camino de Santiago, esta imponente basílica se alza como el corazón espiritual de una de las rutas de peregrinación más antiguas y significativas de Europa. Durante más de mil años, ha sido meta de millones de peregrinos de todo el mundo, guiados no solo por la fe, sino también por la búsqueda interior, la aventura y el legado de una historia compartida.

Su origen se halla envuelto en una amalgama de hechos históricos y tradiciones orales, donde la historia documentada se entrelaza con relatos míticos y visiones celestiales. La leyenda del traslado milagroso del cuerpo del Apóstol Santiago a tierras gallegas, la aparición de luces misteriosas en el bosque de Libredón, y el descubrimiento del sepulcro apostólico son elementos que forman una narrativa fascinante y única en el contexto del cristianismo europeo.

Este conjunto de relatos y evidencias arqueológicas no solo cimentaron el surgimiento de la ciudad de Santiago de Compostela, sino que también convirtieron a Galicia en una encrucijada espiritual y cultural durante la Edad Media. El aura mística que rodea sus orígenes continúa viva hoy en día, inspirando a creyentes y viajeros por igual. Cada rincón de la catedral, cada piedra de su fachada y cada capilla guarda un fragmento de esa historia milenaria que ha dado forma a una de las devociones más potentes del mundo occidental.

El traslado milagroso del cuerpo del Apóstol Santiago

Según la tradición cristiana, tras el martirio del Apóstol Santiago el Mayor en Palestina en el año 44 d.C., sus discípulos Atanasio y Teodoro trasladaron su cuerpo a Hispania. En una barca de piedra guiada por la providencia divina, llegaron a las costas de Gallaecia, en el noroeste de la península ibérica.

Durante su recorrido por estas tierras, tuvieron que enfrentarse a distintos obstáculos, como la resistencia de la mítica Reina Lupa o el cruce del sagrado Pico Sacro. Finalmente, depositaron el cuerpo del Apóstol en un antiguo mausoleo romano situado en un bosque llamado Libredón, lugar que más tarde daría origen a Santiago de Compostela.

La visión del ermitaño Pelagio y el descubrimiento del sepulcro apostólico

En el año 829, el ermitaño Pelagio fue testigo de un fenómeno extraordinario en el bosque de Libredón: luces brillantes en el cielo, semejantes a una lluvia de estrellas (de ahí el nombre "Compostela", del latín Campus Stellae), acompañadas de cantos celestiales. Este evento místico llevó al obispo Teodomiro de Iria Flavia a descubrir el sepulcro del Apóstol Santiago.

El hallazgo conmocionó al rey asturiano Alfonso II el Casto, quien peregrinó personalmente hasta el lugar, dando inicio a la primera peregrinación jacobea y al Camino de Santiago, que pronto se convertiría en uno de los mayores fenómenos espirituales de la Europa medieval.

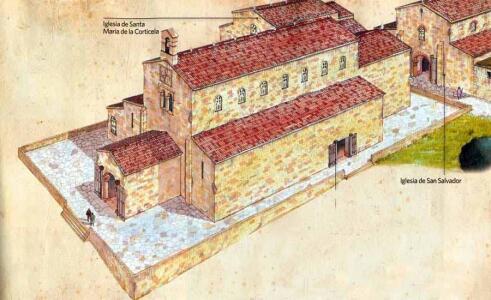

Fundación de la primera iglesia de Santiago y del monasterio de San Salvador de Antealtares

Tras el descubrimiento del sepulcro, Alfonso II ordenó la construcción de una pequeña iglesia para custodiar las reliquias del Apóstol y sus discípulos. En ella se instaló el Arca Marmorica, un mausoleo romano que aún hoy forma parte del patrimonio de la catedral. También fundó el Monasterio de San Salvador de Antealtares, destinado a proteger el sepulcro y acoger a los primeros peregrinos.

Este templo marcó el inicio de un proceso que transformaría a Compostela en uno de los destinos religiosos más relevantes del mundo cristiano.

La Basílica de Alfonso III: esplendor en la Compostela prerrománica

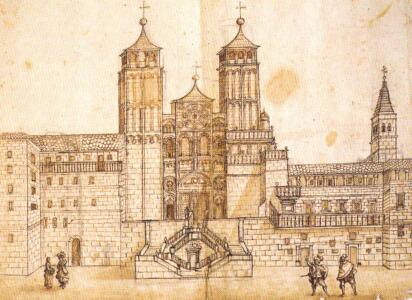

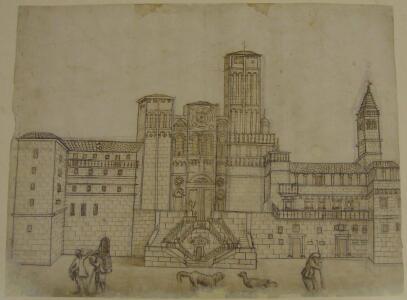

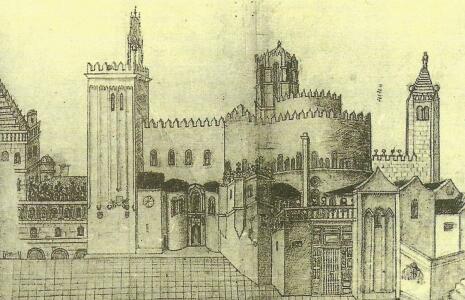

A finales del siglo IX, el rey Alfonso III el Magno mandó edificar una nueva y majestuosa basílica sobre la anterior iglesia, consagrada en el año 899. Esta construcción destacó por su uso de materiales lujosos, como el pórfido rojo, mármol y piedra serpentina. Tenía tres naves, un amplio presbiterio y un pórtico occidental, además de una capilla bautismal dedicada a San Juan.

Restos arqueológicos encontrados en el siglo XX confirman la magnitud de esta iglesia, reflejo del auge del culto a Santiago en la Alta Edad Media.

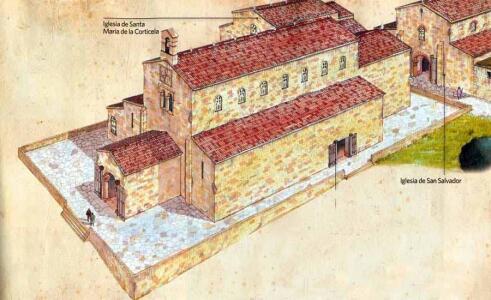

La Capilla de la Corticela: un espacio de acogida con historia propia

Junto a la basílica, se construyó la Capilla de la Corticela, inicialmente dedicada a San Esteban y hoy consagrada a Santa María. Aunque hoy está integrada dentro de la catedral, esta capilla conserva su función original como parroquia para peregrinos y extranjeros, símbolo de hospitalidad y apertura al mundo.

Su historia está ligada al Monasterio de San Martín Pinario y su estructura conserva elementos románicos y posteriores reformas.

El ataque de Almanzor y la destrucción de la basílica prerrománica

En el año 997, el caudillo musulmán Almanzor saqueó Compostela. La basílica fue incendiada y las campanas y puertas del templo fueron llevadas como trofeo a Córdoba, transportadas por prisioneros cristianos. Según la leyenda, años después fueron devueltas por musulmanes cautivos, en símbolo de reparación.

Durante este ataque, la pila bautismal resultó intacta. La tradición cuenta que el caballo de Almanzor bebió de ella y murió al instante, como castigo divino.

Conclusión: un lugar donde convergen la fe, la historia y la leyenda

El origen de la Catedral de Santiago es una mezcla fascinante de fe cristiana, historia medieval y tradiciones populares. Desde el traslado milagroso del Apóstol hasta la reconstrucción tras el ataque de Almanzor, estos relatos han convertido a Compostela en un faro espiritual para millones de personas.

Cada piedra, cada capilla y cada leyenda forman parte del legado eterno del Camino de Santiago, una experiencia que sigue viva en el corazón de Europa y del mundo.

Los primeros pasos: de iglesia a basílica monumental

La majestuosa Catedral de Santiago de Compostela no surgió de forma repentina. Su construcción fue un proceso prolongado, complejo y profundamente simbólico, que se inició en el año 1075, bajo el reinado de Alfonso VI y con el impulso inicial del obispo Diego Peláez. Las obras comenzaron sobre los restos de la antigua iglesia erigida por Alfonso III, buscando crear un templo digno del apóstol y del creciente número de peregrinos que acudían a Compostela.

Los primeros arquitectos, como Bernardo el Viejo y Roberto, trabajaron en los cimientos de un templo de gran escala, influenciado por modelos franceses del románico de peregrinación. Las inscripciones en la Capilla del Salvador aún conservan la memoria de esos inicios fundacionales.

Diego Gelmírez: visión, poder y expansión de la obra

El proyecto de la Catedral de Santiago vivió su gran impulso con la llegada de Diego Gelmírez, figura clave no solo en la construcción del templo, sino también en la consolidación del poder de la sede compostelana. Nombrado obispo en 1101 y más tarde primer arzobispo de Santiago, Gelmírez fue un hábil estratega político que transformó a Compostela en la capital religiosa del noroeste peninsular y en un epicentro espiritual del cristianismo occidental.

Bajo su liderazgo, las obras de la catedral se reactivaron con fuerza y se dotaron de importantes recursos económicos, artísticos y humanos. Gelmírez supo atraer artesanos, canteros y arquitectos de gran talento, promoviendo una construcción ambiciosa que reforzaba el prestigio de Santiago como meta de peregrinación internacional. La catedral, aún inacabada, se alzaba ya como símbolo de la Iglesia triunfante, reflejo del poder espiritual del Apóstol Santiago.

Sin embargo, su liderazgo también despertó tensiones. En el año 1117, una revuelta popular estalló contra Diego Gelmírez, impulsada por el malestar social, la presión fiscal y el creciente poder de la Iglesia local. Durante los disturbios, se produjeron graves daños en la catedral, afectando especialmente las fachadas del crucero, y se interrumpieron temporalmente las obras.

Lejos de sucumbir ante la crisis, Gelmírez respondió con decisión. Organizó una rápida restauración de los elementos dañados, lo que obligó a reutilizar y adaptar muchas piezas arquitectónicas. Este proceso supuso un reto para los constructores de la época, pero permitió mantener la continuidad del proyecto. Además, el obispo reconstruyó su palacio episcopal en el lado norte de la catedral, consolidando aún más su posición de poder dentro del enclave religioso.

El prestigio de Gelmírez creció tras superar esta crisis, y en 1120 fue nombrado arzobispo, elevando así la categoría eclesiástica de Compostela. Gracias a su estrecha relación con Roma, logró que Santiago se convirtiera en sede metropolitana, desplazando a Mérida, lo que reforzó el papel de la ciudad como centro espiritual de la Península Ibérica.

La visión, determinación y diplomacia de Diego Gelmírez marcaron un antes y un después. La catedral avanzó con paso firme hacia su culminación, y la ciudad se consolidó como uno de los destinos de peregrinación más importantes de la Europa medieval. Su legado perdura en cada rincón del templo: en sus muros, en su planta arquitectónica, y en la memoria histórica que todavía hoy venera a Gelmírez como el gran impulsor de la Catedral de Santiago.

El Maestro Mateo y la cripta: genio arquitectónico al servicio del símbolo y la devoción

A finales del siglo XII, la construcción de la Catedral de Santiago entró en su recta final con la incorporación de una figura clave: el Maestro Mateo. Contratado en el año 1168 por el rey Fernando II de León, Mateo recibió el encargo de culminar el templo, en especial el cierre del brazo occidental, una tarea de gran complejidad técnica y artística que exigía soluciones innovadoras. Su intervención marcaría un antes y un después en la historia del edificio y del arte medieval europeo.

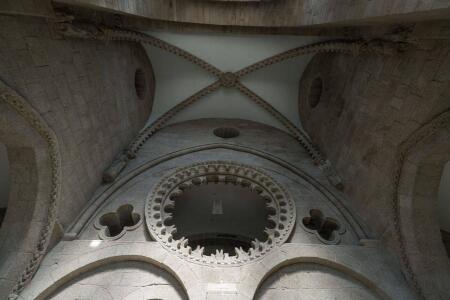

Una de sus creaciones más sobresalientes fue la cripta, una estructura que resolvía un importante reto topográfico: el desnivel del terreno sobre el que se alzaba la catedral. Para ello, diseñó una plataforma elevada para el presbiterio, bajo la cual se construyó esta cripta que permitía mantener el sepulcro del Apóstol Santiago en su emplazamiento original, sin obstaculizar ni la celebración litúrgica ni el flujo continuo de peregrinos. Esta solución técnica ejemplar garantizaba que la función espiritual y la arquitectónica se integraran de forma armónica.

Sin embargo, la cripta no fue solo una solución estructural: se convirtió también en un elemento simbólico dentro del programa iconográfico de la catedral. En ella comienza el mensaje teológico del Maestro Mateo, que culmina en el Pórtico de la Gloria. Este mensaje debía leerse desde abajo hacia arriba, como un recorrido espiritual: desde el mundo terrenal, pasando por el Juicio Final, hasta alcanzar la Jerusalén Celeste representada en el pórtico. De este modo, la cripta no solo sustentaba físicamente el edificio, sino también su mensaje de redención y esperanza.

Además, Mateo concibió la cripta como un nuevo acceso occidental, dotándola de dos estrechas escaleras que conectaban directamente con las naves principales de la catedral. Su diseño fue pionero en la arquitectura románica peninsular, dotándola de una fuerte identidad propia. A pesar de que en el siglo XVII se realizaron reformas para introducir escaleras exteriores en su fachada, la estructura interior conserva gran parte de su concepción original.

Destaca especialmente su planta en forma de cruz latina, con una cabecera semicircular, deambulatorio y varias capillas abiertas. Entre ellas, la capilla central, de planta rectangular, reproduce a pequeña escala el esquema arquitectónico de la propia catedral, reafirmando así la coherencia simbólica del conjunto.

La obra del Maestro Mateo en la cripta demuestra no solo una maestría técnica sin precedentes, sino también una visión artística y espiritual profunda. Cada piedra, cada proporción y cada acceso fueron concebidos para servir a una doble misión: sostener el templo físicamente y elevar al peregrino espiritualmente hacia lo divino. Su legado permanece como uno de los pilares fundamentales de la Catedral de Santiago, tanto en sentido literal como simbólico.

El Pórtico de la Gloria y la fachada del Maestro Mateo: arte, teología y luz en la Catedral de Santiago

Entre los años 1168 y 1188, la Catedral de Santiago de Compostela vivió una de las etapas más brillantes de su construcción gracias al genio del Maestro Mateo. Encargado por el rey Fernando II de León, Mateo asumió la responsabilidad de culminar la obra, desarrollando no solo los dos últimos tramos de las naves, sino también el nártex occidental que albergaría una de las grandes cumbres del arte románico: el Pórtico de la Gloria.

Un maestro al mando de la fase final

Aunque el Maestro Mateo respetó el diseño inicial de la catedral, su huella personal quedó plasmada en numerosos detalles escultóricos: capiteles decorados, canecillos con formas fantásticas, y motivos vegetales y humanos que reflejan una refinada sensibilidad artística. La inscripción “Gudesteo” en un cimacio de la tribuna, en honor al arzobispo Pedro Gudesteiz, marca simbólicamente el inicio de esta última fase constructiva.

El Pórtico de la Gloria: la obra maestra del Maestro Mateo

El Pórtico de la Gloria, considerado la joya del legado del Maestro Mateo, fue colocado el 1 de abril de 1188, tal como indica una inscripción conservada en los dinteles. No obstante, el trabajo de su taller se prolongó durante varios años, hasta la consagración de la Catedral de Santiago en 1211, bajo el arzobispado de Pedro Muñiz, quien fue enterrado junto a esta colosal obra.

Mucho más que una entrada monumental, el Pórtico de la Gloria es una triple arcada esculpida en piedra que representa de forma magistral el Juicio Final y la Jerusalén Celeste. Su diseño combina escultura, simbolismo teológico y emoción visual, marcando un hito artístico que revolucionó el arte románico y anticipó elementos del gótico. Esta creación no solo embellece la catedral, sino que la convierte en un referente espiritual y artístico de la Europa medieval.

Con más de 200 figuras talladas en piedra, el Pórtico se estructura en tres grandes arcadas. En el parteluz central, destaca la figura majestuosa del Apóstol Santiago, intercesor entre el cielo y la tierra. Las arquivoltas presentan coros angélicos, profetas, apóstoles y bienaventurados, mientras que los capiteles y columnas ofrecen un elaborado repertorio bíblico y simbólico que guía al peregrino desde el mundo terrenal hasta la salvación eterna.

El naturalismo, la expresividad y el movimiento de estas figuras anticipan rasgos que más tarde definirán al arte gótico. Mateo también introdujo una novedosa estructura de bóvedas de crucería sobre el nártex, lo que proporcionó mayor ligereza y estabilidad a la obra, además de realzar su carácter místico.

Uno de los detalles más conocidos es la cara sonriente del profeta Daniel, cuya humanidad ha fascinado durante siglos a los visitantes del templo. Incluso la base del parteluz, donde se representa a un personaje barbado dominando dos leones, está cargada de simbolismo que conecta con la iconografía apocalíptica.

La fachada románica occidental del Maestro Mateo: luz, simbolismo y apertura al mundo

El Maestro Mateo, además de crear el célebre Pórtico de la Gloria, fue el autor de la fachada románica occidental de la Catedral de Santiago, un diseño revolucionario para su época. Esta estructura permaneció abierta al exterior durante toda la Edad Media, simbolizando la acogida universal del templo compostelano. Mateo se inspiró en pasajes del Apocalipsis —“Sus puertas no se cerrarán de día, porque allí no habrá noche”— y en el sermón Veneranda dies, atribuido al papa Calixto II, para concebir una fachada sin puertas, en la que las esculturas del Pórtico parecían dialogar con el mundo exterior.

Uno de los elementos más innovadores del diseño del Maestro Mateo en la Catedral de Santiago fue el uso estratégico de la luz natural como recurso simbólico y arquitectónico. Para ello, Mateo incorporó ventanas cuidadosamente situadas en los muros del Pórtico de la Gloria y en la tribuna, permitiendo que la luz iluminara las esculturas desde distintos ángulos. Este efecto resaltaba la riqueza expresiva y el simbolismo de cada figura, intensificando la experiencia visual y espiritual del visitante.

En el exterior, Mateo añadió rosetones tallados en piedra que reforzaban el mensaje celestial de su obra, evocando la luz eterna de la Jerusalén Celeste. El más destacado, conocido como el “espejo grande”, no solo proporcionaba iluminación natural al interior del templo, sino que también aligeraba visualmente los muros, anticipando soluciones estructurales propias del estilo gótico. Esta fusión de arte, técnica y espiritualidad consolidó el legado de Mateo como uno de los grandes maestros del arte medieval europeo.

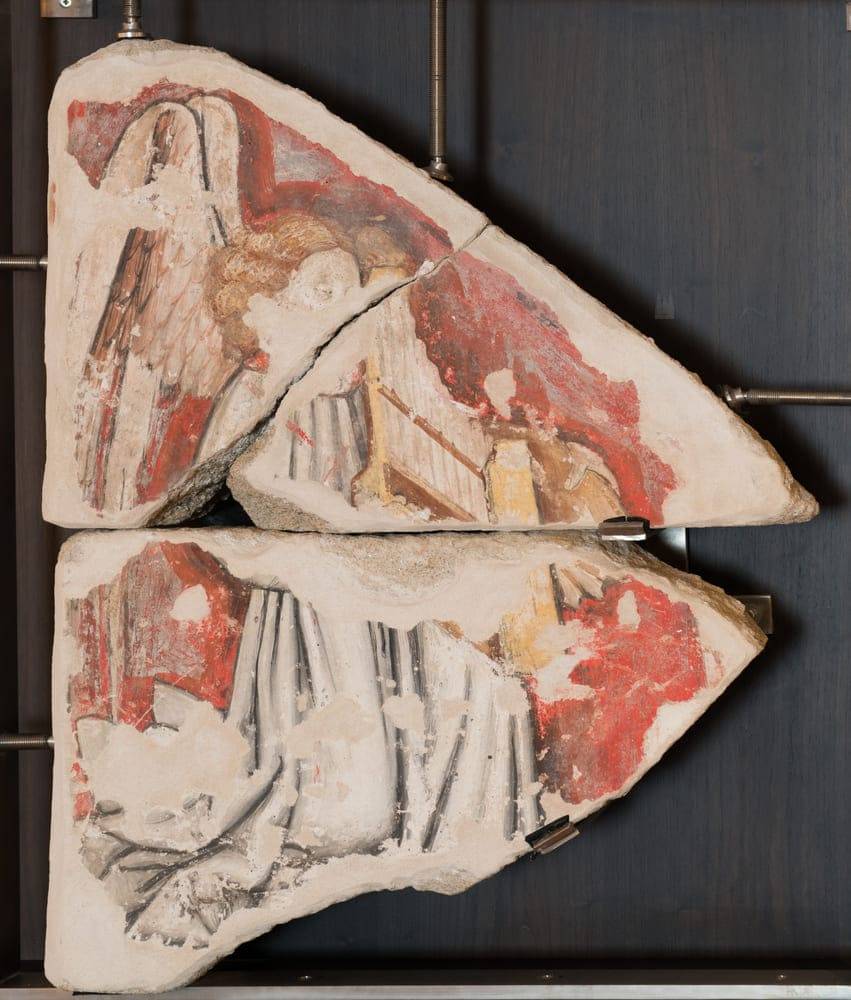

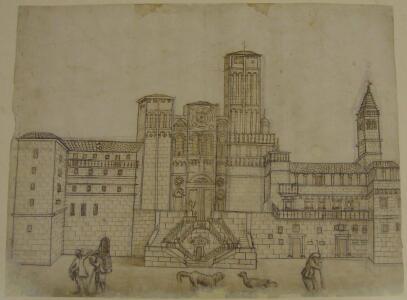

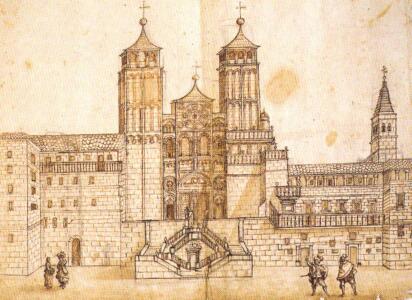

El ocaso de una fachada visionaria

Sin embargo, los siglos pasaron y la fachada original sufrió importantes cambios. La construcción del claustro plateresco en el siglo XVI conllevó el tapiado de muchas ventanas románicas, y la falta de mantenimiento, junto al deterioro estructural, hicieron inviable su preservación. Finalmente, en 1738, se erigió la actual fachada barroca del Obradoiro, que sustituyó la monumental obra románica.

De la fachada ideada por Mateo solo restan fragmentos arqueológicos y dibujos del canónigo José Vega y Verdugo, realizados en el siglo XVII. A pesar de su desaparición física, su legado simbólico y espiritual sigue vivo, consolidando a la Catedral de Santiago como un faro de fe, arte y esperanza para millones de peregrinos y admiradores del arte medieval.

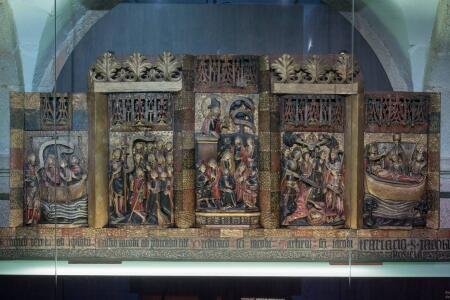

El Coro del Maestro Mateo: una joya perdida en la Catedral de Santiago

El Maestro Mateo, figura esencial en la construcción de la Catedral de Santiago, no solo culminó la obra arquitectónica del templo, sino que también dejó su huella en un espacio hoy desaparecido pero de enorme valor artístico: el coro pétreo. Considerado por el cronista Castellá Ferrer como “el más lindo coro antiguo de España”, este conjunto escultórico reemplazó al más sobrio coro de la época de Diego Gelmírez, transformando los tramos iniciales de la nave central en un espacio de gran solemnidad y belleza.

El diseño del coro se organizaba en doble bancada de sitiales. La inferior era un banco corrido, mientras que la superior, destinada a los canónigos de mayor jerarquía, conectaba directamente con el altar mayor mediante la Vía Sacra. Tallado en piedra, se elevaba sobre basas decoradas con arquillos ciegos, columnas ornamentadas y detalles florales. Para mayor confort, se añadieron cojines acolchados. En la parte superior, estructuras en forma de castilletes servían como escenografía simbólica, con animales fabulosos que representaban los vicios en contraste con figuras de niños de coro entonando alabanzas.

Simbolismo y destrucción del coro de Mateo

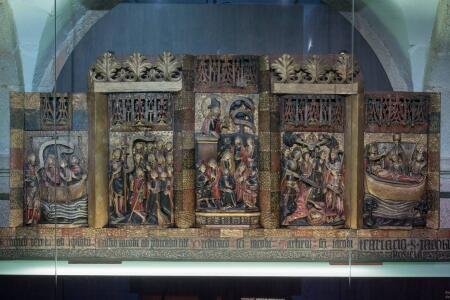

El coro del Maestro Mateo no era solo un elemento funcional; era una obra profundamente simbólica. Las arquitecturas que cerraban las naves laterales representaban la Jerusalén Celeste, adornadas con figuras de apóstoles, profetas y personajes del Antiguo Testamento. Todo el conjunto estaba ricamente policromado, como se puede comprobar hoy en día en las piezas conservadas y reconstruidas en el Museo de la Catedral, gracias a los estudios de Otero Túñez e Yzquierdo Perrín.

A pesar de su enorme valor artístico, el coro fue demolido en 1604 por orden del arzobispo Juan de Sanclemente, dentro de una reforma litúrgica que transformó el interior de la catedral. Esta decisión generó gran polémica y es considerada una pérdida irreparable del patrimonio románico. No obstante, su legado sigue vivo a través de los restos conservados, los documentos históricos y el impacto que tuvo en el arte gallego. La influencia del Maestro Mateo se extiende más allá del coro, visible en obras como la figura de Santiago en el Altar Mayor o en el Panteón Real, consolidando su fama como uno de los grandes genios del arte medieval europeo.

La Catedral de Santiago de Compostela, uno de los destinos más emblemáticos del Camino de Santiago, es mucho más que un templo religioso: es una obra maestra del arte y la arquitectura europea. Desde su construcción en el siglo XI, ha vivido una continua transformación que refleja los principales estilos artísticos de cada época: románico, gótico, renacentista, barroco y neoclásico. Este proceso de evolución ha dado lugar a un monumento único, símbolo del patrimonio histórico y cultural de Europa.

Una Catedral que Evoluciona con la Historia

Las transformaciones arquitectónicas de la Catedral no solo muestran la evolución del gusto artístico, sino también el papel central del edificio como referente espiritual y cultural. Desde sus robustos muros románicos hasta la espectacular Fachada del Obradoiro, cada intervención ha añadido capas de historia, arte y significado.

A lo largo de los siglos, la catedral ha sabido adaptarse a los desafíos de su tiempo: desde necesidades defensivas hasta exigencias litúrgicas, sin perder nunca su esencia jacobea. Hoy, millones de peregrinos y visitantes se maravillan con su imponente silueta, testimonio vivo del sincretismo artístico europeo.

Transformaciones Góticas: Nuevos Espacios y Función Defensiva

En el siglo XIII, con la irrupción del estilo gótico, el arzobispo Juan Arias planeó una ambiciosa ampliación con una cabecera monumental que habría dado a la catedral planta de cruz griega. Aunque el proyecto quedó inconcluso tras su muerte, aún pueden verse restos bajo las escaleras de la Plaza de la Quintana.

Durante este periodo también se levantó un claustro gótico (posteriormente sustituido por el actual claustro plateresco) y se añadieron nuevas capillas como la de Nuestra Señora la Blanca o la de Sancti Spiritus.

La necesidad de defensa llevó a reforzar las cubiertas con almenas y construir torres como la Trinidad y la Berenguela, dándole un carácter casi fortificado.

El Renacimiento y el Siglo de Oro: Plateresco y Tradiciones Jubilares

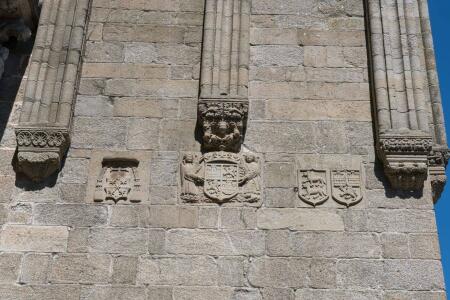

Los siglos XV y XVI marcaron una renovación profunda en la Catedral de Santiago. Se construyó la base de la Torre del Reloj, se rediseñaron capillas (Mondragón, Prima, San Fernando, entre otras) y se erigió el majestuoso claustro plateresco, obra de Juan de Álava.

Durante esta etapa también nació la tradición de la Puerta Santa, utilizada durante los años jubilares. En el interior, el antiguo coro pétreo fue sustituido por uno manierista de madera, más acorde con las reformas del Concilio de Trento. Además, se instalaron nuevas escaleras usando piedras del coro original, lo que permitió su restauración en el siglo XX.

Barroco Gallego: La Catedral se Reinventa

Entre los siglos XVII y XVIII, la Catedral adoptó su fisonomía actual gracias al impulso del barroco gallego. Esta transformación no solo afectó al templo, sino a su entorno urbano, con la creación de las plazas del Obradoiro, la Quintana y la Platerías, y edificios como la Casa del Cabildo y la Casa del Deán.

El canónigo Vega y Verdugo lideró la reestructuración de la cabecera, unificando capillas desordenadas y renovando la fachada hacia la Quintana. José de la Peña de Toro integró elementos clave como la Puerta Santa, el Pórtico Real y la Puerta de los Abades.

La Fachada del Obradoiro: Apoteosis Barroca

La actual Fachada del Obradoiro, símbolo visual de la catedral, comenzó a gestarse en el siglo XVII y se completó en el XVIII. Diseñada por Fernando de Casas, sustituyó a la antigua fachada románica sin eliminar por completo sus estructuras, respetando el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo.

Se reforzaron las torres y se incorporaron esculturas de Santiago Peregrino y otros santos, integradas en una composición que glorifica al Apóstol y a la monarquía española. Esta fachada se convirtió en el emblema visual de la peregrinación jacobea.

Interior Barroco: Capillas, Retablos y el Botafumeiro

En el interior, el barroco dejó huellas indelebles: se rediseñaron capillas, se añadieron retablos monumentales y se erigió un espectacular baldaquino en la capilla mayor, decorado con ángeles, camarines y una elaborada reja. Bajo ella, se ubica el mausoleo con los restos del Apóstol Santiago, redescubiertos en 1878 y guardados en unaurna de plata de José Losada.

También se introdujo el Botafumeiro, un gran incensario de 50 kg que cuelga del cimborrio y se balancea durante celebraciones solemnes. Muestra del ingenio técnico del Renacimiento, su mecanismo fue optimizado por Juan Bautista Celma para lograr un movimiento más seguro y espectacular.

Del Barroco al Neoclasicismo: Últimas Transformaciones

En el siglo XVIII, la transición al neoclasicismo se hizo evidente en intervenciones como la nueva Fachada del Paraíso y la Capilla de la Comunión, de forma circular y columnas jónicas, diseñada por Domingo Lois Monteagudo.

Pese a planes de reforma más ambiciosos, como la reubicación del coro o una nueva Puerta Santa, la mayoría quedaron en proyectos. No obstante, la catedral siguió evolucionando en los siglos XIX y XX con adiciones como el retablo neogótico de la Capilla de los España y las hojas de bronce de la Puerta Santa, instaladas en 2004.

Una Obra Maestra Viva: Símbolo del Camino y del Patrimonio Europeo

La Catedral de Santiago de Compostela no es solo el destino final de miles de peregrinos: es un reflejo de la historia viva de Europa. Su evolución arquitectónica —desde el románico al neoclásico, pasando por etapas de esplendor gótico y barroco— la convierte en un monumento único, donde cada piedra cuenta una historia de fe, arte y tradición.

Visitarla es viajar en el tiempo y sentir la huella de siglos de cultura en el corazón del Camino de Santiago.

El Museo de la Catedral de Santiago ofrece una experiencia única para los visitantes que desean conocer en profundidad uno de los templos más emblemáticos del mundo cristiano. A través de un fascinante recorrido por distintas estancias, el museo permite descubrir los espacios más significativos del complejo catedralicio: desde las alturas de los tejados y tribunas hasta el claustro y las salas históricas que rodean el edificio principal.

El Palacio de Gelmírez: una joya del arte civil medieval gallego

Uno de los puntos más destacados de la visita es el acceso al Palacio de Gelmírez, un magnífico ejemplo de arquitectura civil del siglo XII. En su interior se conservan espacios tan singulares como el zaguán de entrada desde la Plaza del Obradoiro, la cocina medieval —con su hogar original y áreas destinadas a la conservación de alimentos— y el majestuoso Salón de Ceremonias, testigo de importantes eventos de la historia compostelana.

Obras de espacios desaparecidos y documentos históricos de incalculable valor

El museo también alberga piezas provenientes de estructuras hoy desaparecidas, como el antiguo claustro gótico, capillas y fachadas. Se exhiben esculturas, tímpanos, elementos de retablos y coros que narran siglos de devoción y arte religioso.

Entre los documentos más relevantes destacan los célebres manuscritos medievales como el Códice Calixtino, los Tumbos A, B y C, la Historia Compostelana y el Breviario de Miranda, fundamentales para entender la historia de la Iglesia de Santiago y el fenómeno de las peregrinaciones.

El Tesoro de la Catedral: arte sacro y donaciones reales

El Tesoro de la Catedral de Santiago contiene una de las colecciones más valiosas del museo. Incluye piezas de orfebrería litúrgica, relicarios, vestimentas sagradas y objetos ceremoniales realizados en metales preciosos desde la Edad Media hasta la actualidad. Muchas de estas obras fueron donadas por reyes, nobles y altos cargos eclesiásticos, como la esclavina original del Apóstol Santiago, regalo del arzobispo Monroy, o el Relieve de la Virgen de la Leche, obra de la escultora Luisa Roldán, datada hacia 1700.

Textiles y tapices históricos: una colección única en España

La visita culmina con la impresionante colección de textiles y tapices, considerada una de las mejores de España. Destacan las telas medievales orientales, ornamentos litúrgicos en seda y oro de los siglos XVI al XIX, y el emblemático gallardete de la Batalla de Lepanto, pintado sobre lino en 1571.

Los tapices, muchos de ellos procedentes de talleres de Bruselas y de la Real Fábrica de Santa Bárbara, están basados en cartones de grandes artistas como Rubens, David Teniers II y Francisco de Goya, representando escenas mitológicas, costumbristas y religiosas con gran riqueza de detalle.

¿Por qué visitar el Museo de la Catedral de Santiago?

Explorar el Museo Catedralicio de Santiago de Compostela es adentrarse en más de mil años de historia, arte y espiritualidad. Una parada imprescindible para quienes realizan el Camino de Santiago, y para cualquier amante del arte medieval, el patrimonio religioso y la historia de Galicia.

La peregrinación a Santiago de Compostela tiene sus raíces en el siglo IX, cuando fue descubierto el sepulcro del Apóstol Santiago en tierras gallegas. Este hallazgo, promovido por el obispo de Iria Flavia y respaldado por la corte asturiana y el papado, marcó el nacimiento de uno de los grandes centros de devoción del cristianismo occidental.

A medida que los caminos hacia Jerusalén se tornaban inseguros por las invasiones turcas, Santiago se convirtió en el principal destino de los peregrinos cristianos en Europa. Con el inicio de la construcción de la catedral románica en 1078, comenzó la época dorada del Camino de Santiago, una red de rutas que se consolidó como uno de los ejes espirituales, culturales y artísticos de la Edad Media. Esta expansión fue posible gracias al impulso de monarcas, clérigos y comunidades que comprendieron la relevancia del fenómeno jacobeo.

El Camino de Santiago: Patrimonio Espiritual y Cultural de Europa

El Camino de Santiago no solo atrajo a miles de peregrinos durante siglos, sino que también favoreció el intercambio de ideas, conocimientos, arte y arquitectura. En reconocimiento a su impacto histórico y cultural, fue declarado Primer Itinerario Cultural Europeo por el Parlamento Europeo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Del Camino del Norte al Camino Francés: las rutas históricas hacia Santiago

En sus inicios, los peregrinos transitaban principalmente el Camino del Norte, bordeando la costa cantábrica para evitar los territorios musulmanes. Sin embargo, el avance de la Reconquista permitió el desarrollo del Camino Francés, trazado por reyes como Sancho el Mayor de Navarra y Alfonso VI de León. Esta vía central conectaba los reinos cristianos y se convirtió en la principal arteria de peregrinación hacia Santiago.

El Códice Calixtino, escrito alrededor de 1139 por el monje francés Aymeric Picaud por encargo del Papa Calixto II, documenta con detalle esta ruta. Su quinto libro es considerado la primera guía de viajes de Europa, incluyendo descripciones de caminos, albergues, santuarios y costumbres que los peregrinos encontraban a su paso.

Rutas del Camino de Santiago: una experiencia universal

Hoy, el Camino de Santiago cuenta con múltiples rutas oficiales, todas ellas confluentes en la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. El Camino Francés sigue siendo el más recorrido, aunque también destacan otras variantes como:

- El Camino Primitivo, desde Oviedo.

- El Camino del Norte, por la costa cantábrica.

- La Vía de la Plata, desde el sur de la península.

- El Camino Inglés, desde los puertos de Ferrol y A Coruña.

Estas rutas han sido recorridas por millones de peregrinos a lo largo de los siglos, incluidos reyes, nobles, religiosos y personas anónimas, todos impulsados por la fe, la búsqueda espiritual o el deseo de superación personal.

El Legado del Camino de Santiago

A lo largo de más de mil años, el Camino de Santiago ha sido un puente entre culturas y generaciones. Su huella es visible en iglesias románicas, hospitales de peregrinos, monasterios y ciudades que florecieron gracias al tránsito de caminantes. Este legado fue tan profundo que incluso la Vía Láctea adoptó su nombre popular: el “Camino de Santiago”, ya que parece indicar la dirección hacia la tumba del Apóstol Santiago el Mayor, primer mártir entre los discípulos de Jesús.

Santiago de Compostela: destino de fe y símbolo de unidad europea

Hoy, el Camino de Santiago es mucho más que una ruta de peregrinación: es un símbolo de hospitalidad, espiritualidad y encuentro entre culturas. Con millones de visitantes cada año, sigue siendo uno de los grandes hitos del patrimonio europeo y un viaje transformador para quienes deciden emprenderlo.

El Camino de Santiago: Un Viaje de Encuentros y Emociones

El Camino de Santiago: Un Viaje de Encuentros y Emociones

El Camino de Santiago es una experiencia transformadora. No es solo un recorrido físico, sino una ruta histórica, espiritual y cultural que ha atraído a millones de peregrinos a lo largo de los siglos. Esta sección explora los aspectos más relevantes que hacen del Camino una experiencia inolvidable, desde sus orígenes hasta la llegada a la Plaza del Obradoiro, frente a la imponente Catedral de Santiago.

El Camino de Santiago es la ruta de peregrinación más antigua y concurrida de Europa, y su historia es un viaje fascinante a través de los siglos. Sus raíces se remontan a la época medieval y están estrechamente ligadas a la figura del apóstol Santiago el Mayor.

La Tumba del Apóstol:

La tradición cuenta que, tras su martirio en Jerusalén, los restos del apóstol Santiago fueron trasladados en un barco de piedra a la Península Ibérica. Se dice que sus discípulos los enterraron en la zona que hoy ocupa Santiago de Compostela. El lugar de la tumba permaneció oculto hasta el siglo IX, cuando fue milagrosamente redescubierto por un ermitaño llamado Pelayo. Este hallazgo, en el campo de estrellas (campus stellae), dio origen al nombre de la ciudad y al inicio de la peregrinación.

El Inicio de una Tradición Milenaria:

La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente, y la tumba se convirtió en un lugar de culto y devoción. El primer peregrino documentado, el rey Alfonso II de Asturias, viajó a pie desde Oviedo para confirmar el hallazgo, estableciendo así lo que hoy se conoce como el Camino Primitivo. Este acto marcó el inicio oficial de las peregrinaciones.

El Camino a lo Largo de la Historia:

A lo largo de los siglos, el Camino se consolidó como una de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad, junto con las de Roma y Jerusalén. Vivió su máximo apogeo en los siglos XII y XIII, atrayendo a peregrinos de toda Europa. Con el tiempo, la ruta se vio afectada por conflictos políticos, guerras y epidemias, pero nunca desapareció por completo. En el siglo XX, y especialmente a partir de la década de 1980, el Camino experimentó un renacimiento, transformándose en una ruta cultural y espiritual que atrae a personas de todas las creencias y nacionalidades.

Aunque a menudo se habla del Camino de Santiago en singular, en realidad es una compleja red de rutas que se extienden por toda Europa y convergen en la tumba del apóstol en Santiago de Compostela. Cada una de ellas tiene su propia historia, paisaje y desafío, ofreciendo una experiencia única a los peregrinos.

El Camino Francés:

Conocido como la ruta por excelencia, el Camino Francés es el más transitado y popular. Nace en Francia y recorre el norte de España a través de comunidades como Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Es una ruta rica en patrimonio cultural, con una excelente infraestructura de albergues y servicios.

El Camino Portugués:

Esta ruta, que parte de varias ciudades de Portugal como Lisboa, Oporto o Tui, ha experimentado un gran auge en los últimos años. Sigue la costa o el interior del país, ofreciendo paisajes variados, desde zonas rurales hasta ciudades históricas, y es una alternativa cada vez más popular al Camino Francés.

El Camino del Norte:

Más exigente físicamente, el Camino del Norte recorre la espectacular costa cantábrica, ofreciendo a los peregrinos vistas impresionantes de acantilados, playas y pueblos marineros. Es una opción para quienes buscan un contacto más directo con la naturaleza y una menor afluencia de peregrinos.

El Camino Primitivo:

Considerado el camino más antiguo, ya que fue la primera ruta seguida por el rey Alfonso II para visitar la tumba del apóstol. Parte de Oviedo y es una ruta de montaña, con hermosos paisajes pero también con desniveles más pronunciados. Es la elección de los peregrinos que buscan una experiencia más auténtica y solitaria.

El Camino de Santiago es mucho más que un simple recorrido a pie. Está impregnado de tradiciones y rituales que dan un significado más profundo a la experiencia del peregrino. Estos símbolos y ceremonias, que han perdurado a lo largo de los siglos, no solo conectan al caminante con la historia, sino que también lo invitan a reflexionar sobre su propio viaje personal.

El Ritual del Abrazo al Apóstol

Este es uno de los momentos culminantes de la peregrinación. Después de llegar a la Catedral de Santiago, los peregrinos hacen una fila para subir al altar mayor y dar un abrazo a la estatua de San Santiago. Este gesto, cargado de simbolismo, representa el final de la jornada y el agradecimiento por haber llegado a buen puerto. Según el documento "Camino de Santiago.pdf", este rito es uno de los más importantes para los peregrinos al llegar a la ciudad. Es un momento de gran significado emocional, donde se puede ver la culminación de un esfuerzo físico y espiritual.

La Compostela

La Compostela es el certificado oficial que acredita la peregrinación a Santiago de Compostela. Para obtenerla, el peregrino debe haber recorrido un mínimo de 100 km a pie o a caballo, o 200 km en bicicleta, y haber sellado su credencial en cada etapa. Este documento, escrito en latín, es un recordatorio tangible del logro alcanzado y, para muchos, el motivo principal para emprender el viaje.

La Credencial del Peregrino

La credencial es el "pasaporte" del Camino. En ella, el peregrino va recopilando sellos en cada albergue, iglesia o punto de interés por el que pasa. Más allá de su función práctica para obtener la Compostela, la credencial se convierte en una especie de diario de viaje, un registro de los lugares visitados y las etapas superadas. Es un objeto de valor sentimental que evoca los recuerdos del camino andado.

Aunque el acto de caminar es el corazón del Camino de Santiago, la experiencia se enriquece enormemente al sumergirse en la cultura, la gastronomía y la naturaleza de Galicia. El peregrino tiene la oportunidad de ir más allá del sendero y vivir el viaje con todos los sentidos.

Gastronomía y Cultura

El Camino es una excelente excusa para descubrir la rica gastronomía de la región. En cada pueblo y aldea, se puede degustar lo mejor de la cocina gallega: mariscos frescos en las villas marineras, pulpo 'á feira', carnes, empanadas y quesos locales. La Rúa do Franco en Santiago de Compostela es un escaparate de la mejor gastronomía gallega. La experiencia cultural se completa con la visita a pueblos cargados de historia, donde las plazas, las iglesias y los mercados ofrecen una visión auténtica de la vida local.

Paisajes Naturales

El Camino también es una ruta de senderismo excepcional. Los paisajes son tan variados como los diferentes senderos que lo conforman, desde las verdes colinas del interior hasta la escarpada costa gallega. El recorrido permite una conexión profunda con la naturaleza, con la oportunidad de atravesar pequeñas aldeas de montaña y disfrutar de la serenidad de los bosques. Los peregrinos pueden relajarse en aguas termales y admirar la impresionante belleza natural del entorno.

Otras Formas de Recorrer el Camino

Aunque caminar es la forma más tradicional, el Camino de Santiago se puede recorrer de múltiples maneras. Para aquellos que buscan una experiencia diferente, los caminos se adaptan para ser transitados en bicicleta, a caballo o incluso, en algunos tramos, en velero. Este tipo de itinerarios , ofrecen una perspectiva atípica y única de la ruta, combinando el deporte y la aventura con la tradición de la peregrinación.

La llegada a la Plaza del Obradoiro es el momento más esperado y emotivo del viaje. Tras días o semanas de esfuerzo, el peregrino se encuentra cara a cara con la imponente fachada de la Catedral de Santiago, el objetivo de su larga travesía. Este es un instante de profunda reflexión y celebración personal.

La Plaza del Obradoiro

La Plaza del Obradoiro es el corazón de la vida de Santiago de Compostela y el punto de encuentro de todos los caminos. Al pisar esta plaza, el peregrino ve por fin la fachada barroca de la Catedral. A su alrededor, se alzan otros edificios emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de San Jerónimo y el Pazo de Raxoi. Es el lugar donde la historia, la cultura y la fe convergen, ofreciendo un escenario grandioso para el final de la peregrinación.

La Misa del Peregrino

Una vez en la Catedral, el peregrino puede asistir a la Misa del Peregrino, que se celebra todos los días a las 12:00 del mediodía. Esta liturgia es un homenaje a todos los peregrinos que han llegado a la ciudad, y al comienzo de la misa se lee una lista de los peregrinos que han recibido la Compostela, con sus países de origen y el punto de inicio de su recorrido.

El Botafumeiro

La tradición más emblemática y espectacular de la Catedral es el rito del Botafumeiro. Este gigantesco incensario, el más grande del mundo, se balancea a lo largo de la nave central de la Catedral, casi rozando el techo. Su uso es un ritual que tiene más de 700 años de antigüedad. El impresionante espectáculo, impulsado por ocho "tiraboleiros", llena el aire con el aroma del incienso, simbolizando las oraciones de los peregrinos que se elevan al cielo. Según el documento "Camino de Santiago.pdf", la campana de la Torre del Reloj, conocida como la Berenguela, anuncia la misa del peregrino.

Reformas en la Catedral de Santiago

Reformas en la Catedral de Santiago

Un viaje al pasado y al futuro: cómo la tecnología y la tradición se unen para preservar este tesoro milenario.

Un Manto Sagrado para la Catedral de Santiago

La restauración de las cubiertas de la Catedral ha sido un proyecto de gran envergadura. El objetivo principal: proteger el interior del templo de la humedad y asegurar su conservación a largo plazo.

La Piel Dorada de la Catedral

El proyecto comenzó por la zona más antigua, la cabecera del templo, donde se ajustó la geometría y se utilizó teja de cerámica, un material duradero y tradicional. Durante la intervención, se retiraron capas de hormigón y mortero moderno que impedían la "respiración" de la piedra. En su lugar, se instalaron nuevas estructuras de madera, permitiendo que la catedral, literalmente, respire.

Soluciones Antiguas y Modernas

En los brazos de la cruz del templo, la solución ha sido aún más innovadora. Se ha replicado el sistema de losas de piedra del siglo XX, pero con una mejora clave: la nueva cubierta cuenta con una cámara de aire ventilada. Esta cámara no solo mejora las condiciones ambientales del interior de la catedral, sino que también permite el paso de instalaciones y facilita su mantenimiento en el futuro, un toque de ingeniería moderna para un monumento milenario.

Para completar esta obra, se ha instalado un sistema nuevo de recogida de aguas para que las lluvias no supongan una amenaza. Al mismo tiempo, se restauraron las antiguas paredes de granito para que el agua no se filtre.

Y para añadirle un toque de historia a esta restauración, los trabajos de construcción han estado acompañados de excavaciones arqueológicas, que han ayudado a resolver muchos de los misterios que aún rodean la historia y construcción de este templo. El pasado de la catedral se desvela a medida que se la prepara para el futuro

El Alma de Piedra de la Catedral, Al Descubierto

Desde marzo de 2019, la Catedral de Santiago ha estado inmersa en una de las intervenciones más ambiciosas de su historia reciente: la restauración integral de su interior. Este proyecto, llevado a cabo por un equipo de expertos, ha transformado la nave principal, el transepto, el deambulatorio y la tribuna, devolviéndoles su esplendor original.

Un Viaje en el Tiempo a través de la Piedra

Al comenzar los trabajos, se retiraron con cuidado las capas de suciedad acumuladas durante siglos. El resultado es asombroso: el granito de la construcción románica ha recuperado su característico tono dorado, revelando la luz y la belleza con la que fue concebido. Los antiguos morteros de cemento, que dañaban la piedra, han sido reemplazados por una mezcla tradicional de cal, permitiendo que las paredes respiren de nuevo.

Antes de que las obras comenzaran, joyas invaluables como el Pórtico de la Gloria, el órgano o las capillas, fueron cuidadosamente protegidas para evitar cualquier daño. Es un testimonio del respeto con el que se ha abordado esta labor de preservación.

De las Alturas a la Base: El Secreto de la Curación

Si has visitado la tribuna, habrás notado el pavimento restaurado y una reordenación del cableado. Estas intervenciones subterráneas son parte de una modernización completa de las instalaciones del templo, que se realiza en sincronía con la renovación de la iluminación. Además, las antiguas carpinterías de bronce se han reemplazado por unas de madera que aseguran una ventilación permanente, un paso vital para la conservación.

Y por supuesto, el problema de la humedad que dañaba las bóvedas también se ha solucionado. Las obras de restauración del interior se realizan al mismo tiempo que la renovación de las cubiertas de la catedral, un esfuerzo coordinado para que la nueva vida del interior del templo no corra peligro.

La restauración se ha llevado a cabo por fases, lo que permite que una parte de la catedral permanezca siempre abierta a los visitantes. El resultado es una obra maestra de cuidado y dedicación, que nos permite apreciar la majestuosidad de la Catedral de Santiago como nunca antes.

Restaurando el Corazón Histórico de la Catedral

La cabecera de la Catedral de Santiago es el rincón más antiguo del templo. Construida en el siglo XI, la parte original se diseñó para que las capillas que rodean el altar mayor estuvieran separadas. Con el tiempo, se añadieron nuevas capillas y sacristías, hasta que en el siglo XVII, el gran muro barroco hacia la Plaza de la Quintana unificó esta zona, creando un complejo sistema para la evacuación del agua de lluvia.

La Renovación de las Cubiertas: Un Reto de Ingeniería

Las cubiertas de estas capillas, renovadas en la década de los 90, presentaban graves problemas de filtraciones de agua. Por ello, se ha llevado a cabo una obra de renovación completa, eliminando los diferentes materiales de cobertura (piedra, pizarra y teja) y unificándolos todos bajo una nueva capa de teja. Esto no solo mejora la estética, sino que, como muestran los antiguos dibujos de Vega y Verdugo, las tejas eran el material original.

Tecnología y Tradición unidas

En esta restauración, se han retirado las estructuras de hormigón y ladrillo del siglo pasado, y se han sustituido por nuevas estructuras de madera de castaño. Estas nuevas cubiertas son más ligeras y transpirables, con una cámara de aire ventilada que las protege de la humedad. Además, para evitar futuros problemas, se han ampliado los canalones ocultos para facilitar su mantenimiento.

Las obras en esta zona, que han incluido la renovación de las capillas de Mondragón, San Pedro, El Salvador, La Blanca, San Juan y San Bartolomé, están prácticamente terminadas. Este proyecto, realizado en paralelo a la restauración de la nave central y la capilla mayor, es un testimonio del compromiso por preservar este monumento para las futuras generaciones.

video>https://youtu.be/r2yUMSlcoC0

¿Alguna vez te has preguntado cómo el Botafumeiro de la Catedral de Santiago se eleva hasta el techo y se balancea con tal majestuosidad? Detrás de este espectáculo, admirado por millones de peregrinos, se esconde un fascinante mecanismo que, en el año 2024, fue objeto de una minuciosa restauración.

Este ingenio fue una obra maestra de ingeniería diseñada por el aragonés Juan Bautista Celma en 1602, y es el mismo que, 400 años después, sigue impulsando al incensario más famoso del mundo. El mecanismo principal, apoyado sobre las cuatro columnas del crucero de la catedral, se compone de un eje y dos grandes tambores que giran al unísono, permitiendo a los tiraboleiros controlar su espectacular vuelo.

El proyecto de restauración fue un trabajo artesanal y meticuloso. El objetivo no era modernizar el ingenio, sino devolverle su esplendor original. Expertos restauradores retiraron piezas añadidas en el pasado, enderezaron el eje de acero y fabricaron nuevos cojinetes para garantizar un movimiento suave y seguro. También se eliminaron repintes para recuperar la policromía (la pintura histórica) del siglo XVIII, devolviéndole al mecanismo la belleza de su época.

Gracias a esta restauración, el corazón oculto del Botafumeiro está listo para seguir funcionando, garantizando que el antiguo ritual continúe maravillando a las generaciones futuras. Un trabajo que combina el respeto por el pasado con la innovación necesaria para preservar el patrimonio de la Catedral de Santiago.

Curiosidades de la Catedral de Santiago

Curiosidades de la Catedral de Santiago

Más allá de la majestuosidad de su fachada, la Catedral de Santiago esconde un sinfín de historias, símbolos y detalles que rara vez se revelan a primera vista. Desde rituales centenarios hasta misterios arquitectónicos, te invitamos a explorar el lado más fascinante y sorprendente de esta joya del patrimonio mundial.

¿Sabías que en el tímpano de la Fachada de Platerías hay una escultura de una mujer semidesnuda que sostiene una calavera?

Esta imagen, tan llamativa como enigmática, ha desconcertado a visitantes y expertos durante siglos. Su presencia en la única fachada románica que se conserva en la Catedral de Santiago ha dado lugar a múltiples interpretaciones.

Algunos piensan que podría representar a Eva, expulsada del Paraíso, mostrando la calavera como símbolo del pecado original y la muerte que introdujo en el mundo. Otros sostienen que se trata de la mujer adúltera del Evangelio, sorprendida y llevada ante Jesús, o incluso de María Magdalena en su etapa penitente.

La actitud introspectiva de la figura y el hecho de que aparezca semidesnuda no hacen sino aumentar el misterio: ¿se trata de una advertencia moral? ¿Una llamada a la conversión? ¿O es simplemente una representación simbólica del pensamiento medieval?

Sea cual sea su significado, esta mujer de piedra sigue desafiando al tiempo, al juicio de los siglos y a la mirada de quienes se detienen a contemplarla desde la plaza.

¿Sabías que la auténtica Berenguela no es la torre que todos creen?

En realidad, la Berenguela original era una de las antiguas torres defensivas medievales de Santiago, construida en el siglo XIV por iniciativa del arzobispo Berenguel de Landoira. No se encontraba en el mismo lugar que la actual Torre del Reloj, sino que formaba parte del sistema amurallado de la ciudad, junto a otra estructura conocida como la Torre de la Trinidad.

La torre que hoy conocemos como "la Berenguela" fue diseñada en el siglo XVII por el arquitecto Domingo de Andrade como parte de la Catedral, y no tiene relación directa con aquellas torres medievales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nombre de "Berenguela" comenzó a usarse erróneamente para referirse a esta nueva torre.

La confusión se hizo aún mayor con la colocación de una monumental campana en lo alto de la torre, también llamada "la Berenguela", lo que terminó por consolidar esa asociación en la memoria colectiva.

Así, lo que hoy llamamos Torre del Reloj o Berenguela es, en realidad, el resultado de siglos de historia, tradición oral y arquitectura monumental, que sigue fascinando a quienes visitan la Catedral.

¿Sabías que la Capilla de la Corticela fue, en origen, una iglesia independiente del siglo IX?

Construida como un pequeño templo fuera de la Catedral, con el paso de los siglos el crecimiento del conjunto catedralicio la fue rodeando hasta integrarla por completo en su interior.

A pesar de estar hoy unida físicamente a la Catedral, la Corticela conserva su identidad propia: mantiene a sus santos titulares, San Nicolás y San Juan, y sigue perteneciendo a la parroquia de San Juan, conservando así su jurisdicción parroquial independiente.

Gracias a esta particularidad, en la Capilla de la Corticela pueden celebrarse sacramentos como bautizos, matrimonios o misas propias, igual que en cualquier otra parroquia. Casarse en este pequeño templo es una elección especial para quienes buscan un entorno íntimo y lleno de simbolismo histórico.

Durante siglos, la Corticela fue la parroquia de referencia para los peregrinos extranjeros que llegaban a Santiago. Hoy, sigue siendo un símbolo vivo de la hospitalidad y el espíritu universal del Camino.

¿Sabías que hubo una familia que vivió durante 20 años entre las torres de la Catedral de Santiago? No se trata de una leyenda, sino de la historia real de Ricardo Fandiño Lage, el último campanero de la basílica, que residió con su esposa y sus tres hijos en una vivienda adosada a la Torre de las Campanas, en plena fachada del Obradoiro.

Entre 1942 y 1962, esta singular familia habitó un dúplex construido literalmente entre los tejados de la catedral. Aunque el espacio era reducido, contaban con lujos impensables para la época: agua corriente, electricidad… ¡y hasta un pequeño huerto y un gallinero sobre los tejados de Santiago!

Ricardo, artesano del sonido, se levantaba con el alba para marcar con repiques el pulso de la ciudad. Tal era su entrega que ideó un ingenioso sistema de cuerdas y poleas que le permitía tocar las campanas sin salir de la cama. Desde lo alto, día y noche, su oficio mantenía viva la tradición secular que, durante siglos, había resonado sobre las piedras de Compostela.

La casa fue demolida tras su marcha, poniendo fin a más de dos siglos de campaneros residentes en la catedral. Hoy solo quedan fotos antiguas y algunas huellas en la piedra que nos recuerdan que, durante décadas, el corazón de la ciudad latía también en lo alto de sus torres.

¿Sabías que una de las torres de la Catedral de Santiago, la de las Campanas, está visiblemente inclinada?

Esta inclinación se puede apreciar a simple vista desde la Plaza del Obradoiro. Aunque no alcanza la fama ni el ángulo extremo de la Torre de Pisa, sí es lo bastante notoria como para haberse convertido en una curiosidad arquitectónica de la fachada occidental del templo.

¿Por qué se inclina?

La causa principal es el asentamiento desigual del terreno y de los cimientos sobre los que fue construida. La torre, erigida entre los siglos XII y XIII, fue sufriendo ampliaciones y modificaciones que también podrían haber contribuido a este leve desequilibrio estructural.

Sin embargo, estudios recientes indican que la inclinación se ha mantenido estable durante siglos, por lo que no representa un riesgo estructural en la actualidad. De hecho, durante las restauraciones y análisis técnicos se comprobó que los constructores barrocos ya conocían esta inclinación y la tuvieron en cuenta al diseñar y ejecutar la imponente fachada que hoy admiramos.

¿Sabías que en lo alto de la Torre de la Carraca se guarda uno de los instrumentos más singulares y menos conocidos de la Catedral de Santiago?

Se trata de la carraca, un artefacto de madera que, a diferencia de las campanas, no emite un sonido armonioso, sino un estruendo seco y áspero que parece venir de otro tiempo… y, en efecto, así es.

Este instrumento ancestral solo se hace sonar durante el Triduo Pascual, desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria. Durante esos días, en señal de duelo por la muerte de Cristo, las campanas permanecen en silencio y es la carraca la encargada de marcar los momentos litúrgicos, con su retumbar lúgubre y penetrante.

Instalada en la torre norte de la fachada del Obradoiro, la carraca es tan ruidosa como simbólica. Aunque hoy su uso es limitado y ceremonial, forma parte de una de las tradiciones sonoras más antiguas del templo. Su sonido, seco y repetitivo, aún estremece a quienes lo escuchan por primera vez desde la plaza.

Más que un instrumento, la carraca es un eco vivo del pasado, un testimonio del ingenio litúrgico medieval que sigue resonando, año tras año, en los días más solemnes de la Semana Santa.

¿Sabias que en una esquina de la fachada de Platerías de la Catedral de Santiago se esconde uno de los secretos más curiosos y mágicos del templo: la figura del rey David, tallada en piedra, con un instrumento de cuerda en las manos y los pies al alcance de los visitantes más observadores.

David, el legendario monarca bíblico, es recordado no solo por sus hazañas como guerrero y rey de Israel, sino también por ser el autor de muchos de los Salmos del Antiguo Testamento y un músico dotado. En la escultura compostelana aparece tocando un rabel, símbolo de su poder espiritual y de la fuerza sanadora de la música. En la Edad Media se creía que su melodía podía ahuyentar demonios y traer armonía al alma… y quizá también suerte al viajero.

La leyenda local dice que si tocas los zapatos del rey David, algún día regresarás a Santiago de Compostela. Un gesto discreto, casi íntimo, que se ha transmitido de boca en boca entre peregrinos y compostelanos. No aparece en las guías turísticas ni en los carteles informativos, pero quienes lo conocen no dudan en buscar sus pies esculpidos para rozarlos con los dedos… y confiar en que la ciudad les abrirá de nuevo sus puertas.

Así que ya lo sabes: si pasas por la fachada sur de la Catedral, busca al rey músico, salúdalo… y no olvides tocarle los zapatos. Puede que sin saberlo, estés sellando tu próximo viaje de vuelta.

¿Sabías que miles de peregrinos, tras recorrer cientos de kilómetros, acaban dándole un cabezazo a una estatua? Sí, no es broma: se trata del Santo dos Croques, una figura esculpida en piedra que espera discretamente en el Pórtico da Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.

Entre los muchos rituales y tradiciones que rodean la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los más curiosos es el de los estudiantes que golpean suavemente su cabeza contra la estatua del Santo dos Croques, ubicada en el Pórtico de la Gloria. Este enigmático gesto ha sido realizado durante siglos, convirtiéndose en una costumbre casi obligatoria para quienes desean recibir su "bendición intelectual".

¿Quién es el Santo dos Croques?

El llamado Santo dos Croques es, en realidad, la figura de un maestro medieval esculpida en la parte posterior del parteluz del Pórtico de la Gloria. Se cree que representa a Mateo, el arquitecto que diseñó esta impresionante obra en el siglo XII. La estatua muestra a un hombre con barba, en actitud pensativa, observando la grandiosidad del pórtico. La tradición popular lo ha identificado con un sabio maestro que transmite su conocimiento a aquellos que buscan inspiración.

El origen de la tradición

El gesto de golpear suavemente la cabeza contra la estatua tiene un significado especial para los estudiantes, especialmente los de la Universidad de Santiago de Compostela. La creencia popular sostiene que al hacerlo, los jóvenes recibirán inteligencia, sabiduría y éxito en sus estudios.

Este ritual probablemente tenga raíces en la Edad Media, cuando los estudiantes peregrinaban a Santiago no solo con fines religiosos, sino también en busca de aprendizaje y conocimiento. La Catedral, como centro de saber y cultura, se convirtió en un símbolo del intelecto, y la figura del maestro Mateo encarnó la idea de la iluminación académica.

El desgaste de la tradición

Durante siglos, miles de estudiantes y peregrinos han participado en este ritual, lo que ha provocado un notable desgaste en la escultura del maestro Mateo. Debido a esto, y para proteger el patrimonio histórico, el acceso a la estatua está restringido y ya no es posible tocarla. Sin embargo, la tradición sigue viva en la memoria colectiva, y muchos estudiantes aún hacen el gesto simbólico de inclinar la cabeza en dirección a la estatua, manteniendo viva la leyenda.

Más allá de la superstición

Aunque algunos lo consideran solo una superstición, el ritual del Santo dos Croques refleja la profunda conexión entre la Catedral y la comunidad académica de Santiago. Es un ejemplo de cómo el arte y la historia pueden influir en las costumbres y creencias populares, convirtiéndose en parte del alma de la ciudad.

Así, aunque la estatua ya no reciba tantos "croques" como en el pasado, su espíritu sigue inspirando a los estudiantes y peregrinos que buscan en Santiago no solo fe, sino también conocimiento.

¿Sabías que durante siglos, uno de los rituales más emotivos y personales que se vivían al llegar a la Catedral de Santiago de Compostela no formaba parte del ceremonial litúrgico, pero se convirtió en tradición para millones de visitantes: apoyar la mano derecha sobre la figura de Adán en el parteluz del Pórtico de la Gloria, mientras se rezaba o invocaba una intención.

Este gesto, cuyo origen exacto se desconoce, terminó por dejar una profunda huella en el mármol de la columna central —obra del Maestro Mateo hacia el año 1188— como resultado del contacto acumulado de innumerables peregrinos. Allí, bajo el rey David representado como músico en el Árbol de Jesé, la piedra llegó a desgastarse visiblemente, como símbolo táctil de la fe de generaciones enteras.

Aunque se ha querido ver en este acto una especie de “imposición de manos” invertida —donde es el fiel quien busca la gracia a través del tacto—, lo cierto es que se trataba de una manifestación espontánea, ajena a la liturgia oficial. No obstante, durante mucho tiempo se recomendaba acompañar el gesto con cinco padrenuestros y cinco avemarías.

Prohibido definitivamente en 2008 para preservar el monumento, este rito no solo hablaba del fervor de los creyentes, sino de la necesidad humana de tocar, de establecer un vínculo físico con lo sagrado. Como escribió un viajero del siglo XVIII, las huellas de los dedos “estaban moldeadas como sobre pasta”, testimonio silencioso del paso de la historia y de la devoción popular.

Visitas guiadas a la Catedral

Visitas guiadas a la Catedral

Descubre las diferentes opciones para explorar la Catedral, sus museos y cubiertas.

Visita libre con audioguía al Pórtico de la Gloria.

Incluye

- Visita con audioguía (25 minutos).

Horarios y Días de Cierre

De lunes a domingo: 16:00h - 17:30 h.

Días de cierre: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

Acceso gratuito: 0€

Recorrido guiado por las cubiertas y la Torre de la Carraca, ofreciendo una panorámica de la ciudad.

Incluye

- Recorrido guiado por cubiertas y torre (60 minutos).

- Visita libre al Museo Catedral, Palacio de Gelmírez, Cripta del Pórtico y MuSar.

Horarios y Días de Cierre

10:00h a 20:00h. Cierre de taquillas: 30 minutos antes.

Días de cierre: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

- Tarifa general: 15€

- Tarifa reducida: 12€

- Acceso gratuito: 0€

Visita libre a la colección permanente, la cripta y otros museos.

Incluye

- Visita libre al Museo Catedral (60 minutos).

- Visita libre a la Cripta del Pórtico de la Gloria.

- Visita libre al Palacio de Gelmírez y MuSar.

Horarios y Días de Cierre

Lunes a domingo, de 10:00h a 20:00h.

Cierre de taquillas: 30 minutos antes.

Días de cierre: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

- Tarifa general: 9€

- Tarifa reducida: 7€

- Acceso gratuito: 0€ (menores de 12 años, religiosos, etc.)

Visita libre al MuSar, incluyendo su claustro e iglesia.

Incluye

- Visita libre al Museo, Claustro e Iglesia (30 minutos).

Horarios y Días de Cierre

De lunes a viernes: 10:00h-14:00h y 16:00h-18:00h. Sábados: 10:00h-14:00h. Domingos: cerrado.

Días de cierre: 1, 5, 6 de enero, 3 de febrero, 18, 19 de abril, 25 de julio, 1 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

- Tarifa única: 2€

- Gratuito si tiene entrada para otras visitas de la Catedral.

- Gratuito: menores de 12 años, peregrinos acreditados.

Visita nocturna guiada por el interior de la catedral, incluyendo el Pórtico de la Gloria y su tribuna, el acceso a la Capilla Mayor y a espacios del Museo, a cargo de especialistas.

Incluye

- Visita nocturna guiada (90 minutos).

- Visita libre al Museo Catedral-Colección permanente.

- Visita libre al Palacio de Gelmírez y exposiciones temporales.

- Visita libre a la Cripta del Pórtico de la Gloria.

- Visita libre al MuSar – Museo Colexiata de Sar.

- Visita libre al Museo Diocesano.

Horarios y Días de Cierre

- De martes a domingo: 22:30, 22:45 y 23:00

- Días de cierre: todos los lunes, 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

- Tarifa única: 25€

Punto de Acceso

- Cripta del Pórtico (bajo la escalinata de la Fachada de Obradoiro)

Recorrido guiado por las cubiertas pétreas, la Torre de la Carraca y una visita al Pórtico de la Gloria con audioguía.

Incluye:

- Recorrido guiado por las cubiertas y la Torre de la Carraca (60 minutos).

- Visita al Pórtico de la Gloria con audioguía (25 minutos).

- Visita libre al Museo Catedral, Cripta del Pórtico, Palacio de Gelmírez, MuSar y Museo Diocesano.

Horarios y Días de Cierre

Lunes a domingo, de 10:00h a 20:00h.

Cierre de taquillas y acceso: 30 minutos antes.

Días de cierre: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas:

- Tarifa general: 23€

- Tarifa reducida: 19€ (familias numerosas, estudiantes, peregrinos, etc.)

- Acceso gratuito: 0€ (sacerdotes, religiosos, etc.)

Una visita guiada al Pórtico de la Gloria y al Museo Catedral - Colección Permanente.

Incluye

- Visita guiada al Pórtico de la Gloria y Museo Catedral (90 minutos).

- Visita libre al Palacio de Gelmírez, Cripta del Pórtico, MuSar y Museo Diocesano.

Horarios y Días de Cierre

De lunes a domingo a las 12:15 h y 17:30h.

Días de cierre: 1 y 6 de enero, 25 de julio, 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas

Tarifa única: 20€

Visita con audioguía al Pórtico de la Gloria, con una duración de 25 minutos.

Incluye

- Visita al Pórtico de la Gloria con audioguía (25 minutos).

- Visita libre al Museo Catedral, Cripta del Pórtico, Palacio de Gelmírez, MuSar y Museo Diocesano.

Tarifas

- Tarifa única: 15€

- Tarifa reducida: 12€

- Acceso gratuito: 0€

Preguntas frecuentes sobre la Catedral de Santiago

Preguntas frecuentes sobre la Catedral de Santiago

Antes de tu visita, o simplemente por curiosidad, seguro que te has preguntado algo sobre la Catedral de Santiago. Aquí, hemos reunido las preguntas más frecuentes para que encuentres las respuestas de forma clara y concisa, y puedas disfrutar de su historia con un conocimiento más profundo.

Las obras comenzaron en 1075, bajo el reinado de Alfonso VI y el obispo Diego Peláez. La última piedra se colocó en 1122, y fue consagrada en 1128

La catedral fue edificada para albergar los restos del Apóstol Santiago, descubiertos alrededor del año 813 por un ermitaño. Alfonso II levantó una capilla en ese lugar, que con el tiempo se expandió hasta convertirse en una gran catedral de peregrinación

Aunque la base es románica, se añadieron elementos góticos, renacentistas y sobre todo barrocos. Las transformaciones barrocas durante los siglos XVII y XVIII consolidaron la fachada del Obradoiro y otros elementos exteriores

Trabajaron en la construcción inicial Bernardo el Viejo, su ayudante Galperinus Robertus, Esteban (el maestro de catedrales) y Bernardo el Joven. Más tarde, el Maestro Mateo dirigió la terminación occidental, incluyendo la cripta y el Pórtico de la Gloria, entre 1168 y 1188

Es una obra escultórica románico-gótica ejecutada por el Maestro Mateo y su taller. Comenzó en 1168, los dinteles se colocaron el 1 de abril de 1188, y el pórtico fue concluido y la catedral consagrada en 1211